In loser Folge werden an dieser Stelle spezielle Ausstellungsstücke unserer Sammlung vorgestellt. Dies können Objekte mit einer besonderen Geschichte, einer interessanten Funktion oder einer anderen Besonderheit sein.

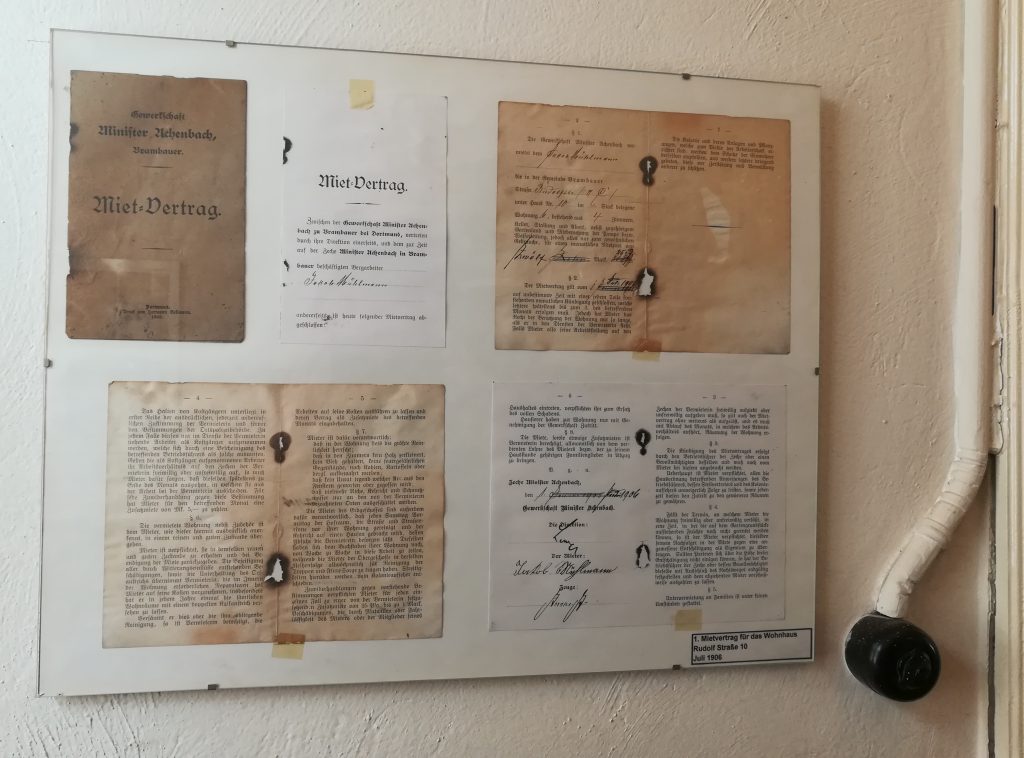

Mietvertrag Jakob Mühlmann

„Jakob Mühlmann“ war mit der erste Mieter, der 1906 mit seiner Familie in eine der Wohnungen des gerade neu gebauten Hauses zog. Das geht aus einem heute noch existierenden, siebenseitigen Mietvertrag hervor. Das dieser Vertrag noch existiert – er hängt in einem Glasrahmen im Flur des Museums – sei einem glücklichen Umstand zu verdanken, der auch letztlich Anstoß zur Gründung des Museums gewesen sein soll. Als in den 1990er Jahren die gesamte Siedlung umfangreich saniert wurde, soll der Vertrag eingewickelt in Ölplane unter den Dachsparren des Hauses gefunden worden sein. Ob diese Fundgeschichte stimmt, sei dahingestellt, aber der Vertrag ist ohne Zweifel autenthisch und damit ein ganz besonderes Zeitdokument.

Vermutlich zog die Familie Mühlmann in die Oberwohnung, da von „4 Zimmern“ die Rede ist – damit kann eigentlich nur das Kinderzimmer im Dachgeschoss inbegriffen sein – und die Wohnung der Buchstabe „b“ zugewiesen ist*, was i.d.R. die Oberwohnung war. Nur Jakob Mühlmann wird im Vertrag genannt; es bleibt offen, wer und wieviele die anderen Familienmitglieder waren. Dass eine Familie einzog, ist aber anzunehmen, weil nur verheiratete Paare eine der begehrten Wohnungen mieten konnten. Aus dem Vertrag geht auch hervor das Mühlmann Bergmann auf der Zeche Minster Achenbach war. Ausschließlich Zechenangehörige bekamen eine Koloniewohnung. Wer den Arbeitgeber wechselte, musste ausziehen.

Der Mietvertrag regelt unter anderem die unterschiedlichen Aufgaben der Bewohner der Unter- und der Oberwohnung. Während jene der Unterwohnung für den Außenbereich zuständig waren („Hofraum, die Straße und Straßenrinne“), kümmerten sich die Bewohner des Obergeschosses um die Reinigung der Treppen und Flure. Andere Paragraphen beschäftigen sich mit der Kündigung und dem Auszug des Mieters, mit Renovierungen, allgemeinen Verhaltensregeln sowie der Beherbung von Kostgängern. Streitigkeiten unter den Mietern wurden vom „Kolonieaufseher“ geregelt, eine den Erzählungen nach selten beliebte Person.

* Die Häuser der Kolonie weisen mit wenigen Ausnahmen vier Wohnungen auf, die ursprünglich mit Buchstaben bezeichnet wurden, also „a“ bis „d“, welche Teil der Adresse waren. Die blauen Schildchen mit den weißen Buchstaben waren bis in die 1980er Jahre über den Haustüren und an den straßenseitigen Fassenden angebracht. Manch Postbote hat sich diese Schildchen zurückgewünscht.

Stangenherd

Schwergewichtige Ausstellungsstücke, mit denen viele Erinnerungen verknüpft werden, sind die beiden Stangenherde in den Küchen der Unter- und Oberwohnung. Hier wurde gekocht, Wasser erhitzt und sie waren lange Zeit auch die einzige Wärmequelle in den Wohnungen. Ihr Name rührt von der umlaufenden Stange, die vor allem dazu diente, dem Herd nicht ungewollt zu nahe zu kommen und sich so zu verbrennen. Küchenhexe ist eine andere oft zitierte Bezeichnung für derartige Herde. Holz und im Ruhrgebiet natürlich die im Keller gelagerte Kohle waren die Brennstoffe.

Die gusseiserne Herdplatte des abgebildeten Herdes weist oben drei runde Öffnungen zur Brennkammer auf. Zwei davon sind mit ineinander gesetzten Herdringen verschlossen. Die Herdringe sind einzeln von innen nach außen herausnehmbar, so dass die Öffnung dem Durchmesser des Kochgeschirrs angepasst werden kann. Die Herdplatte und der darunter liegende Hohlraum werden von der mittig liegenden Brennkammer aus beheizt. Links und rechts neben dem Feuerraum liegen Backöfen. Die Böden von Kochtöpfen und Pfannen auf der mittleren Öffnung können direkt mit dem darunter brennenden Herdfeuer in Kontakt kommen, die Öffnungen links und rechts davon nicht – sie werden etwas weniger heiß. Auch gibt es speziell geformte Einsätze für die Herdplattenöffnungen, zum Beispiel zum rösten von Kaffee oder zum backen von Waffeln. Ein sog. Wasserschiff, ein Einsatz zum erhitzen und heiß halten von Wasser, besitzt dieser Herd nicht.

Der abgebildete Herd mit Jugenstilverzierungen und schönen Emailleblenden steht im Obergeschoss. Gebaut hat ihn um 1930 die belgische Metallgießerei Les Founderies Bruxelloises, auch Fobrux Haren genannt. Er wurde, wie die meisten großen Möbelstücke, zur Museumsgründung 1994 bei einem Antiquitätenhändler erworben. In den Wohnungen der Bergarbeiterkolonien werden zumeist etwas schlichtere Modelle gestanden haben. Genutzt hat man sie hier teilweise bis in die 1990er Jahre, als mit einer großangeklegten Sanierung der Siedlung die Fernwärme Einzug hielt. Eigenbau-Heizungsanlagen hatten bis dahin nur wenige Wohnungen. Elektroherde und Öfen kamen allerdings meist schon früher zum Einsatz.

Mutterklötzchen

Kam ein Bergmann nach Hause, hatte er oft ein Mutterklötzchen mit dabei. Ein Mutterklötzchen war Holz, dass von der „Mutter“ zum Anmachen des Küchenofens verwendet wurde. Es wurde bereits auf der Zeche in Stege gehackt oder als Ganzes mitgebracht und am Haus mit dem Beil passend zerlegt. Eigentlich durfte vom Bergmann nur der übrig gebliebene Abschnitt, der beim zurecht sägen von Grubenholz anfiel, mitgenommen werden. Nicht selten wurden aber auch astreine Stücke aus den besten Stempeln herausgesägt, was natürlich verboten war. Dennoch wurden oft beide Augen zugedrückt.

Das Foto zeigt drei Varianten, die im Museum an den Herden stehen: massiv mit Griffkrampe (links), gehackt mit Draht umwickelt (mitte), massiv mit Griffband umwickelt (rechts).

Davidis-Kochbücher

Eine von einem Besucher gestellte Frage konnte ich für mich nicht zufriedenstellend beantworten: Welche Mahlzeiten kamen bei den Bergarbeiterfamilien üblicherweise früher – vor dem 2. Weltkrieg – auf den Tisch?

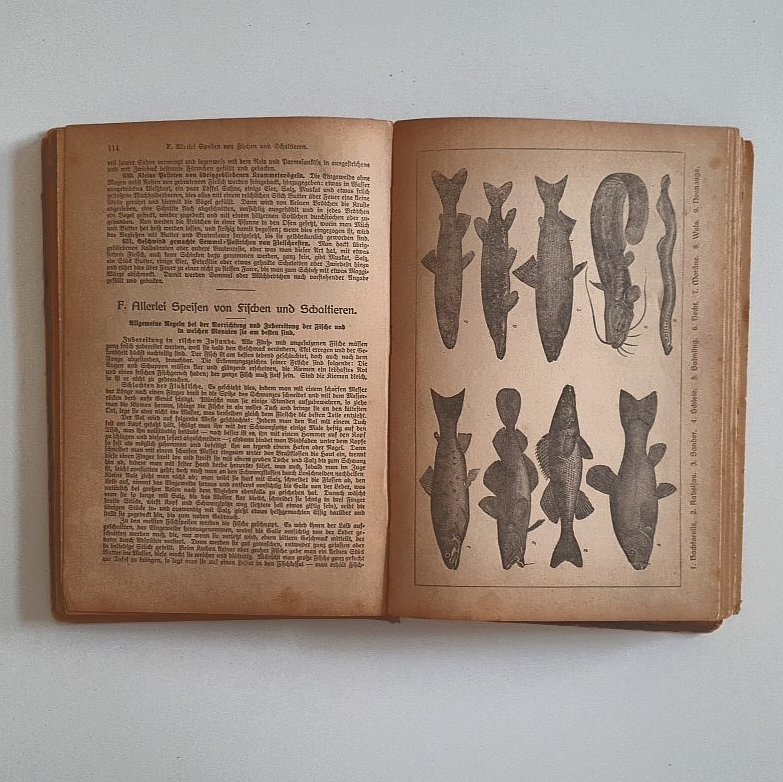

Sicher wurde das in den großen Gärten angebaute Gemüse und Obst verwertet, dafür waren die Gärten gedacht. Vieles davon wurde nach 1900 in Weckgläsern eingekocht, anderes durch spezielle Verfahren haltbar gemacht, z.B. Weißkohl zu Sauerkraut. Fleisch und Wurst lieferte das im Stall aufgezogene Schwein, einmal im Jahr wurde geschlachtet, sowie gewöhnlich auch ein paar Kaninchen und eierlegende Hühner. Milch kam mitunter von der Bergmannskuh, einer Ziege. Aber was waren die Gerichte, die die Hausfrau daraus kochte? Was davon hat bis heute überlebt?

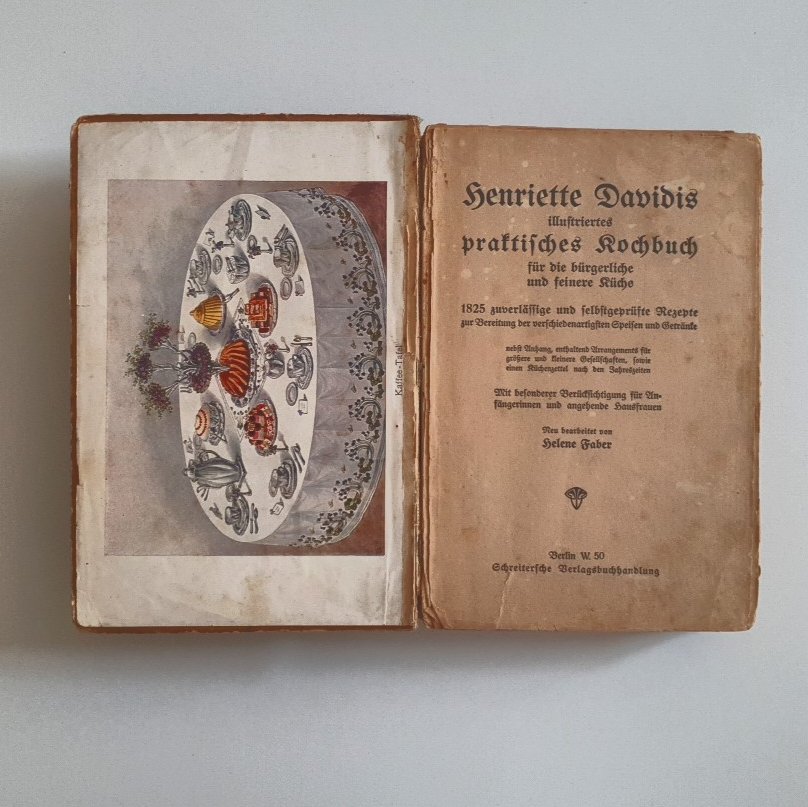

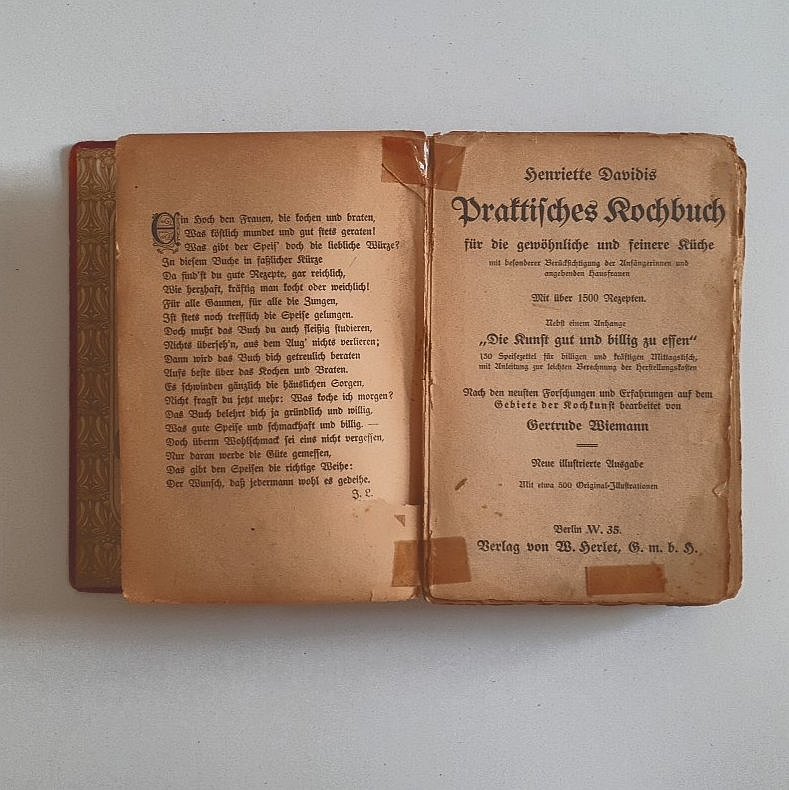

Hinweise liefert ein Blick in unseren Bücherschrank, in dem sich im Laufe der Jahre eine Reihe von alten Kochbüchern und -broschüren angesammelt hat. Nicht nur im Ruhrgebiet besonders bekannt und verbreitet waren damals die Kochücher von Henriette Davidis (1801-1876), einer vielseitigen Autorin aus Dortmund. Ihr bekanntestes Buch, das 1845 erstmals erschienene „Praktische(s) Kochbuch“ wurde zig mal von verschiedenen Autorinnen und Autoren überarbeitet und Verlagen aufgelegt, zuletzt 2019. Drei dieser Kochbücher haben wir im Bestand, allesamt undatiert, aber dem Jugendstildekor der Buchdeckel und den schriftlichen Hinweisen in den Büchern nach zu urteilen, wohl alle vom Beginn des 19. Jhd., etwa 1905 bis 1915. Die Bücher waren in regem Gebrauch, was sich aus dem teilweise schlechten Zustand und vielen zwischen den Seiten eingelegten Notizen schließen lässt. „Mit über 1500 Rezepten“ war das Kochbuch inhaltlich ein Schwergewicht und sicher hatte jede Köchin ihre Favoriten, doch ein paar in dem Buch vertretene Gerichte wurden und werden immer noch im Ruhrgebiet oft gekocht – ein paar Beispiele aus den Davidis-Büchern:

„Pfeffer-Potthast,

Gebratene Frikadelle oder falscher Hase,

Aufgerollter Braten,

Sauerkraut für den gewöhnlichen Tisch,

Hühnersuppe,

Erbsensuppe in 20 Minuten,

Taubensuppe (für Kranke),

Kohl, geschnittener, auf westfälische Art,

Melde (Melle),

Apfelpfannkuchen, gewöhnlicher“

u.v.m.